Par MD

1/ Introduction

A l’occasion de la publication par BP de l’édition 2020 de Statistical review of world energy, on avait consacré un premier article à la consommation d’énergie, un second à la production. Ce troisième et dernier article traite de quelques problèmes spécifiques. Précisons bien qu’il ne s’agissait que d’illustrer sommairement ce document et non d’en faire une revue complète. On espère que ces quelques images pourront encourager les lecteurs à pénétrer plus avant dans cette base de données irremplaçable autant que facile d’accès.

2/ Réserves de combustibles fossiles. Évolution.

« Plus le vase versait, moins il s’allait vidant:

Philémon reconnut ce miracle évident »

(La Fontaine)

BP consacre plusieurs feuilles aux « réserves prouvées » (proved reserves), terme consacré qui désigne des gisements repérés avec certitude et dont l’exploitation peut être faite par des méthodes existantes et éprouvées. Les chiffres sont déclarés par chaque pays producteur ; il convient donc de faire la part des approximations voire des évaluations de circonstance, compte tenu des aspects stratégiques de cette question. Dans les graphiques qui suivent, on a superposé les évolutions des réserves déclarées (échelles de gauche en vert) et des productions (échelles de droite en rouge). On peut aussi calculer un ratio traditionnel dit « R/P », rapport entre les Réserves en fin d’année et la Production de l’année, ratio qui représente le nombre d’années restant à courir avant l’épuisement des réserves en supposant que la production annuelle se maintienne au même niveau, hypothèse évidemment toute théorique.

Pétrole. Les réserves sont exprimées par BP en barils ; elles ont ici été converties en tonnes pour l’homogénéité avec les productions (la courbe en tiretés figure pour mémoire : elle prend en compte des gisements encore incertains au Canada et au Venezuela, qui sont comptabilisés à part). Les réserves de pétrole sont estimées à environ 230 milliards de tonnes (Gt). La production de 2019 étant de 4,5 Gt, le rapport R/P est de 55 ans. Ce rapport oscille d’ailleurs entre 50 et 60 ans depuis vingt ans, comme l’indique le graphique suivant.

Les réserves de pétrole sont estimées à environ 230 milliards de tonnes (Gt). La production de 2019 étant de 4,5 Gt, le rapport R/P est de 55 ans. Ce rapport oscille d’ailleurs entre 50 et 60 ans depuis vingt ans, comme l’indique le graphique suivant.

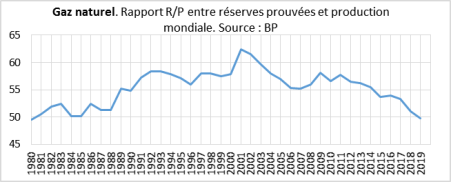

Gaz naturel. Les réserves sont exprimées en m3. Les réserves de gaz sont estimées à environ 200 milliards de m3 (Gm3). La production de 2019 étant de 4 Gm3, le rapport R/P est de 50 ans. Le maximum de 2001 correspond à une réévaluation des réserves, et la baisse des dernières années à une forte augmentation de la production.

Les réserves de gaz sont estimées à environ 200 milliards de m3 (Gm3). La production de 2019 étant de 4 Gm3, le rapport R/P est de 50 ans. Le maximum de 2001 correspond à une réévaluation des réserves, et la baisse des dernières années à une forte augmentation de la production.

Charbon. La série a dû être reconstituée à partir des données de fin d’années (depuis 2001) et de diverses autres sources. Une distinction est faite par BP entre l’anthracite et le lignite, mais ces deux catégories ont été sommées dans le graphique par commodité. Les évaluations des réserves de charbon ont subi des fluctuations notables (données inchangées pendant plusieurs années, ou au contraire écarts inexplicables d’une année à l’autre). Les réserves sont donc très approximatives. Les réserves de charbon sont estimées à plus de 1 050 milliards de tonnes (Gt) réparties à raison de 70% d’anthracite et 30% de lignite. La production de 2019 étant de 8 Gt, le rapport R/P est de l’ordre de 130 ans.

Les réserves de charbon sont estimées à plus de 1 050 milliards de tonnes (Gt) réparties à raison de 70% d’anthracite et 30% de lignite. La production de 2019 étant de 8 Gt, le rapport R/P est de l’ordre de 130 ans.

Au total, on voit que malgré l’exploitation des ressources, les réserves estimées de produits fossiles restent stables ou continuent à croître, sans apparence de « pics » caractérisés, du moins jusqu’à présent. Il faut ajouter que nombre de continents et de fonds marins n’ont pas encore été explorés. Le « miracle » évoqué par notre fabuliste n’en est pas un, sauf à considérer comme tel le savoir-faire et l’imagination inépuisables des ingénieurs…

3/ Réserves de combustibles fossiles. Répartition géographique.

Comme on sait, les richesses minérales ne sont pas équitablement réparties à la surface du globe, mais résultent des caprices de la géologie. C’est ainsi que pour chacun des trois combustibles, dix à douze pays du monde se partagent environ 90% des ressources. Près de 60% des ressources pétrolières recensées se trouvent au Moyen Orient.

Près de 60% des ressources pétrolières recensées se trouvent au Moyen Orient.

4/ Prix des combustibles fossiles.

On ne s’appesantira pas sur ce thème. Le graphique ci-dessous est une simple illustration des variations considérables des prix moyens annuels des combustibles fossiles sur les marchés internationaux. En outre, ces lissages sur l’année masquent des variations intra-annuelles encore plus erratiques.

5/ Minéraux spéciaux.

Depuis l’édition 2019, BP fournit des données concernant certaines matières minérales de plus en plus utilisées dans le domaine énergétique, pour la fabrication de batteries de voitures électriques et hybrides, de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes, de moteurs électriques, ainsi que pour les nouvelles technologies. Le graphique ci-dessous représente la répartition géographiques des réserves.

Le graphique ci-dessous représente la répartition géographiques des réserves. Les réserves sont très irrégulièrement réparties, et remarquablement concentrés dans certains pays. Les besoins allant croissant, il est probable que de nouvelles découvertes viendront modifier sensiblement ces estimations.

Les réserves sont très irrégulièrement réparties, et remarquablement concentrés dans certains pays. Les besoins allant croissant, il est probable que de nouvelles découvertes viendront modifier sensiblement ces estimations.

6/ Énergies intermittentes. Facteurs de capacité.

L’éolien et le solaire constituent des productions électriques qualifiées parfois de « non-pilotables », terme élégant qui signifie simplement que ces productions aléatoires échappent à tout contrôle. C’est la raison pour laquelle elles bénéficient d’une priorité pour l’injection sur les réseaux, sous peine d’être perdues : ce sont des énergies fatales. Au contraire, lorsqu’elles ne produisent pas ou insuffisamment, il est nécessaire de leur substituer un « back up » mobilisable sans délai, hydroélectrique dans certains cas mais le plus souvent thermique.

Dans le discours public, on confond souvent la capacité installée (en MW) avec la production effective (MWh ou TWh). Le rapport entre la production effective et la production théorique est le facteur de charge, ou facteur de capacité, généralement exprimé en pourcentage. BP fournit, pays par pays, les productions et les capacités installées. Les graphiques ci-dessous présentent un échantillon des facteurs de capacité observés en 2019 dans des pays disposant déjà de parcs conséquents (pour l’éolien, BP ne distingue pas entre installations off-shore et terrestres). Les pays européens sont mis en évidence par un figuré distinct.

BP fournit, pays par pays, les productions et les capacités installées. Les graphiques ci-dessous présentent un échantillon des facteurs de capacité observés en 2019 dans des pays disposant déjà de parcs conséquents (pour l’éolien, BP ne distingue pas entre installations off-shore et terrestres). Les pays européens sont mis en évidence par un figuré distinct.

Les installations sont maintenant en assez grand nombre et les techniques assez éprouvées pour que l’on puisse tirer des enseignements généraux valables pour l’avenir de ces filières. On voit que les disparités sont considérables : en gros, sur l’année, l’éolien fonctionne entre 20% et 40% du temps selon les régions (moyenne mondiale 28%) et le solaire photovoltaïque, entre 10% et 40% selon les régions (moyenne mondiale 15%). La bonne économie impliquerait donc que l’on réserve leur développement aux régions où les performances sont les meilleures ; apparemment il n’en est pas toujours ainsi.

Les installations sont maintenant en assez grand nombre et les techniques assez éprouvées pour que l’on puisse tirer des enseignements généraux valables pour l’avenir de ces filières. On voit que les disparités sont considérables : en gros, sur l’année, l’éolien fonctionne entre 20% et 40% du temps selon les régions (moyenne mondiale 28%) et le solaire photovoltaïque, entre 10% et 40% selon les régions (moyenne mondiale 15%). La bonne économie impliquerait donc que l’on réserve leur développement aux régions où les performances sont les meilleures ; apparemment il n’en est pas toujours ainsi.

7/ Conclusion.

Les deux premiers articles avaient traité des consommations et des productions d’énergies observées sur longues périodes. Ces historiques sont déjà instructifs, car ils donnent la mesure des inerties considérables qui commandent ce secteur fondamental de l’activité humaine. Ce troisième et dernier article fournit des éléments qui pourraient utilement servir à la prospective, à savoir les promesses et les limites des différentes sources d’énergie.

En conclusion générale, ces trois articles n’ont donné qu’un aperçu du contenu des quelques quatre-vingt feuilles de calcul qui composent le document publié et enrichi année après année par la compagnie BP. On peut seulement regretter que ces données factuelles et vérifiables semblent être ignorées des princes qui nous gouvernent, au profit de l’opinion ou de l’idéologie.

Bravo pour ce beau travail de synthèse éclairante!

J’aimeJ’aime

Merci.

une interrogation sur les pays détenteurs de réserves de lithium : le Chili est indiqué, mais pas la Bolivie ???

J’aimeJ’aime

Les facteurs de charge de l’éolien brésilien et du solaire mexicain sont étonnants. Sûr qu’il n’y a pas d’erreur ?

J’aimeJ’aime

Le principe des calculs est le suivant : la capacité moyenne de l’année 2019 est réputée égale à la demi-somme des capacités à fin 2018 et fin 2019. Cette valeur n’est pas rigoureusement exacte, puisqu’elle dépend des dates de mises en service des nouvelles installations.

Pour le solaire au Mexique, les chiffres sont les suivants : capacité : (2555+4440)/2=3497MW ; production théorique : 3,497*8,760=30,6TWh. Production réelle 12,4 TWh. Facteur de capacité 12,4/30,6 soit environ 40%. Cette valeur paraît en effet élevée, ce qui peut tenir à la forte croissance du parc en 2019 et à sa faible vétusté ; il est possible que ce chiffre soit revu à la baisse l’an prochain (à titre de comparaison, aux Emirat arabes unis, non représentés sur le graphique, on trouve 38,5%).

Pour l’éolien au Brésil, les chiffres sont les suivants : capacité ; (14833+15364)/2=15098MW ; production théorique : 15,098*8,760=132,3TWh. Production réelle : 55,8TWh. Facteur de capacité 55,8/132,3 soit environ 42%. Dans ce cas, on a un parc éolien déjà ancien et qui n’a que peu évolué en 2019, donc qui échappe aux inconvénients précédents

Au demeurant, ce qui est surtout intéressant dans ces graphiques, au-delà des chiffres exacts, est de mettre en évidence les ordres de grandeur et la grande dispersion des résultats. Et par exemple de voir que l’Allemagne, qui est de loin la championne du monde en terme de capacité solaire installée par habitant, est parmi les pays où le solaire est le moins productif.

Michel

PS pour pastilleverte : la Bolivie ne figure pas dans le tableau des huit producteurs de lithium ni dans celui des réserves. Les chiffres correspondants doivent être très faibles.

J’aimeJ’aime

Intéressant, mais rien sur le nucléaire et les réserves d’uranium ???…

J’aimeJ’aime

Non, BP ne fournit pas d’éléments sur les réserves d’uranium. On trouve des séries longues de production d’électricité nucléaire (en TWh et EJ) mais pas d’éléments sur les capacités nucléaires installées.

M.

J’aimeJ’aime

L’hydraulique ne figure pas non plus.

J’aimeJ’aime